REVUE DE PRESSE !

1914-1918 : comprendre la Première Guerre mondiale, la guerre qui a bouleversé le monde (et suicidé l’Europe)

Il y a plus d’un siècle, l’Europe plongeait, à cause de la querelle d’une grande famille d’aristocrates européens, dans une guerre que personne ne croyait possible : un conflit mondial, industriel, et d’une violence sans précédent.

Entre 1914 et 1918, plus de 70 millions d’hommes furent mobilisés, dont près de 8 millions de Français.

À la fin, le monde ancien — celui des empires, des rois et des certitudes — avait disparu.

Mais que s’est-il vraiment passé ? Pourquoi cette guerre ?

Et pourquoi, encore aujourd’hui, le 11 novembre reste-t-il une date de mémoire nationale ?

Les causes : l’Europe d’avant 1914, un baril de poudre

À la veille de la guerre, l’Europe est à la fois riche, fière et inquiète.

Trois grandes puissances dominent le continent :

- La France (République), meurtrie par la perte de l’Alsace et de la Moselle depuis 1871, veut un jour récupérer ces provinces annexées par l’Allemagne.

- L’Allemagne, jeune empire fondé en 1871 sous la direction de Bismarck, est devenue une puissance industrielle et militaire redoutée.

- L’Empire britannique, à la tête du plus vaste empire colonial du monde, surveille avec méfiance la montée de son rival allemand.

À ces tensions s’ajoutent deux autres grands empires :

- L’Autriche-Hongrie, affaiblie par ses nombreux peuples (Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes…) qui réclament leur indépendance.

- La Russie, puissance immense mais fragile, qui soutient les peuples slaves des Balkans.

L’Europe est alors divisée en deux blocs :

- La Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) ;

- La Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie – qui changera de camp en 1915).

C’est un équilibre instable, où chacun arme et espionne l’autre. L’étincelle viendra des Balkans.

Juin 1914 : Sarajevo, le coup de feu qui embrase le monde

Le 28 juin 1914, à Sarajevo (capitale de la Bosnie-Herzégovine), l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe.

L’attentat choque l’Europe, mais personne n’imagine encore une guerre mondiale.

Pourtant, en un mois, un enchaînement d’alliances, de menaces et de malentendus va tout précipiter :

- L’Autriche-Hongrie accuse la Serbie d’être responsable de l’attentat et lui déclare la guerre (28 juillet 1914).

- La Russie soutient la Serbie.

- L’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie.

- La France soutient la Russie.

- L’Allemagne envahit la Belgique pour attaquer la France : le Royaume-Uni entre en guerre.

En quelques jours, l’Europe entière s’embrase. La “Grande Guerre” commence.

1914 : l’illusion de la guerre courte

L’été 1914 est marqué par un élan d’enthousiasme patriotique.

On croit partir “pour quelques mois”, et être rentré “avant Noël”.

Les soldats français, en pantalon rouge, partent au front la fleur au fusil, persuadés de défendre la patrie contre “l’envahisseur”.

Mais très vite, la réalité s’impose : les offensives meurtrières échouent.

L’armée allemande fonce vers Paris (plan Schlieffen), mais elle est stoppée in extremis lors de la bataille de la Marne (6-12 septembre 1914).

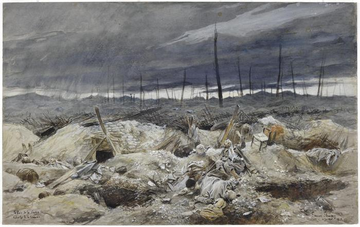

Les deux armées s’enterrent alors dans un système de tranchées qui s’étend de la mer du Nord à la Suisse.

C’est le début d’une guerre nouvelle : la guerre de position, où chaque mètre de terrain se paie au prix du sang.

1915-1916 : la guerre industrielle et la guerre d’usure

Les armées creusent, s’enterrent, se bombardent.

Les conditions sont inhumaines : boue, rats, froid, peur, gaz asphyxiants, cadavres omniprésents.

La guerre devient industrielle : canons géants, mitrailleuses, obus à fragmentation, mines, gaz de chlore.

Les civils participent eux aussi à l’effort de guerre : usines, rationnement, impôts, deuils.

1915 :

- L’Italie rejoint les Alliés.

- Les premiers gaz sont utilisés à Ypres.

- Sur le front d’Orient, les Alliés échouent à Gallipoli (Turquie).

1916 :

Année terrible. Deux batailles symbolisent la folie de cette guerre :

- Verdun (février-décembre 1916) : 300 000 morts pour quelques kilomètres. Les soldats français, “les Poilus”, y gagnent une gloire tragique.

- La Somme (juillet-novembre 1916) : plus d’un million de morts ou blessés.

C’est à Verdun que le général Philippe Pétain devient un héros national : il tient bon, coûte que coûte, au cri de “Ils ne passeront pas !”.

1917 : l’année des ruptures

L’année 1917 marque un tournant.

D’un côté, les armées sont épuisées.

En France, des mutineries éclatent : les soldats refusent de mourir inutilement.

Le général Pétain, devenu commandant en chef, rétablit l’ordre en combinant fermeté et amélioration des conditions de vie.

En Russie, la guerre provoque l’effondrement du régime tsariste.

La Révolution d’Octobre porte Lénine au pouvoir : il retire la Russie du conflit.

L’Allemagne peut alors concentrer ses forces sur le front Ouest.

Mais un nouvel acteur entre en scène : les États-Unis, dirigés par le président Woodrow Wilson, déclarent la guerre à l’Allemagne en avril 1917.

Les raisons : les sous-marins allemands qui coulent les navires civils, et la volonté américaine de “défendre la démocratie”.

La guerre devient vraiment mondiale.

1918 : la fin d’un monde

Au printemps 1918, l’Allemagne tente une offensive massive avant l’arrivée en force des troupes américaines.

Mais les Alliés résistent.

L’armée française, épaulée par les Britanniques et les Américains, reprend l’initiative sous le commandement unique du général Ferdinand Foch.

Les troupes allemandes, épuisées, affamées, et minées par les révoltes, reculent sur tout le front.

À l’intérieur du pays, la révolution éclate : l’empereur Guillaume II abdique.

Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, l’armistice est signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne.

Les canons se taisent.

Mais la paix reste à construire.

Le bilan humain : un continent décimé

La guerre de 1914-1918 fut l’une des plus meurtrières de l’histoire.

- Environ 10 millions de soldats tués, dont 1,4 million de Français.

- 6 millions de civils morts, victimes des famines, bombardements, maladies.

- Des millions de mutilés, de veuves et d’orphelins.

L’Europe sort brisée : des villages rasés, des champs minés, des cicatrices dans les corps et les esprits. On parle désormais de “génération perdue”.

1919 : la paix ou l’illusion de la paix ?

Le Traité de Versailles (28 juin 1919) met officiellement fin à la guerre.

L’Allemagne est désarmée, amputée de territoires (Alsace-Moselle, Pologne, colonies) et condamnée à de lourdes réparations.

Mais beaucoup dénoncent un traité humiliant qui prépare les rancunes futures.

Le maréchal Foch résume d’ailleurs l’inquiétude de l’époque : « Ce n’est pas une paix, c’est un armistice de vingt ans. »

En effet, vingt ans plus tard, l’Europe replongera dans la guerre.

Les grandes conséquences du conflit

- Fin des empires

Quatre grands empires disparaissent : allemand, austro-hongrois, ottoman et russe. De nouveaux États naissent ou renaissent : la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Finlande… - Changements sociaux et économiques

Les femmes ont travaillé en masse dans les usines, les hôpitaux, les transports : une révolution silencieuse.

L’économie, ruinée, reste marquée par la dette et l’inflation. - Une Europe affaiblie

Les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. L’Europe, épuisée, perd son hégémonie. Les idéologies nouvelles (communisme, fascisme, nationalisme) s’enracinent dans les ruines. - Une mémoire durable

Partout, les monuments aux morts s’élèvent dans les villes et villages.

Le 11 novembre, devenu jour de commémoration, rappelle chaque année le prix payé pour la paix.

Une guerre bretonne aussi

La Bretagne, comme toutes les régions de France, a payé un tribut immense. Environ 130 000 des mobilisés ne revinrent jamais. Des monuments, de Ploërmel à Carhaix, de Dinan à Quimper, portent encore aujourd’hui leurs noms.

Les campagnes bretonnes, vidées de leurs jeunes hommes, connurent un deuil collectif qui marqua durablement les familles et les paroisses.

La Grande Guerre a été le premier conflit total : une guerre où tout un peuple — soldats, ouvriers, femmes, enfants — fut mobilisé. Elle a aussi vu l’apparition des tanks, de l’aviation militaire, de la guerre chimique et des propagandes de masse.

Mais elle fut aussi le creuset d’un immense courage collectif, d’une fraternité du feu entre soldats de toutes origines.

Aujourd’hui encore, comprendre 1914-1918, c’est comprendre d’où vient notre monde : les frontières modernes, la peur de la guerre, l’idée européenne, mais aussi la conviction que la paix n’est jamais acquise.

La Première Guerre mondiale ne fut pas seulement un drame ou un suicide européen, elle fut un avertissement. Elle a montré ce que deviennent les nations lorsqu’elles oublient la prudence, la diplomatie et le sens du tragique. Et ce qu’il advient des peuples lorsqu’ils laissent des petites castes dirigeantes les mener à la boucherie.

À l’heure où l’Europe connaît à nouveau des tensions, où les mémoires s’effacent, se souvenir de 1914-1918 n’est pas un exercice d’histoire, mais un acte de lucidité.

Illustration : DR

[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.

Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire