LU , VU ET ENTENDU !

Le linguiste Alain Bentolila dénonce le mépris de J.L. Mélenchon pour la langue française – et tout autant pour les langues créoles …

Il en appelle au droit de tous les citoyens à une langue commune, juste, précise et… créative.

Par Alain Bentolila.

La langue fait partie de ces choses essentielles qui nous constituent, matérielles ou immatérielles, sans que nous les ayons choisies, qui nous sont données, à la naissance et pour la vie, en héritage des temps les plus lointains.

Le français est-il un droit ou une conquête ?

Pur héritage des siècles, il doit, en tout cas, aujourd’hui, être défendu comme on défend le sol de la patrie, ou le peuple, contre l’invasion et la corruption.

Cette tribune d’une remarquable hauteur de vues, est parue dans Le Figaro et FigaroVox le 26 juin.

JSF

Que des citoyens parlent ensemble, pensent ensemble, analysent ensemble dans une totale liberté de point de vue, dans une singularité de convictions lui est parfaitement insupportable.. .

TRIBUNE – Lors d’un colloque sur la francophonie, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que le français devrait être considéré comme une langue créole, fruit d’un mélange complexe, et qu’il ne serait plus la « propriété » exclusive des Français.

Pour le linguiste, ces propos révèlent une ignorance de ce que sont les créoles et de l’histoire de notre langue.

Alain Bentolila a été directeur du département d’études créoles du CNRS.

Auteur du Dictionnaire élémentaire du créole-haïtien (1976), il publiera en septembre prochain un livre sur l’école : Parents, instits, même combat (Éditions Istya).

S’il est un concept que Jean-Luc Mélenchon déteste par-dessus tout, c’est celui d’assimilation et d’intégration.

Que des citoyens parlent ensemble, pensent ensemble, analysent ensemble dans une totale liberté de point de vue, dans une singularité de convictions lui est parfaitement insupportable.

Qu’ils se contentent donc de marcher ensemble en beuglant des slogans ! qu’ils écoutent, béats, leur chef débiter des discours interminables ponctués de quelques imparfaits du subjonctif qui marquent bien sa haute maîtrise de la langue qu’il honnit !

Mais surtout, qu’ils ne se mêlent pas de penser par eux-mêmes, qu’ils ne se mêlent pas de mettre en mots une pensée originale.

Comme tous les populistes autocrates, Jean-Luc Mélenchon veut que ses affidés marquent leur « insoumission » non pas en parlant et en pensant par eux-mêmes mais en s’inclinant devant une langue à laquelle ils n’ont pas accès et en reproduisant une pensée qui leur est imposée.

Certes, la langue française est constituée d’apports différents ; comme toutes les langues elle a absorbé et harmonieusement intégré des mots de diverses origines, mais – et c’est cela qui importe – elle n’a jamais perdu son intégrité, sa cohérence et son pouvoir de porter la pensée de ceux qui la parlent et la chérissent ; elle à su ainsi dans son développement assurer l’autonomie de pensée de chacun.

La langue française n’est pas un agglomérat de mots et structures diverses ; elle accepte des différences, cultive des originalités mais prend un soin jaloux à ne jamais laisser ses singularités mettre en péril sa mission de rassemblement.

Faire de la langue française une langue créole témoigne une ignorance crasse de ce que sont les créoles mais c’est aussi refuser de considérer l’histoire de notre langue, longuement forgée par son peuple et portée par la volonté de la cohérence nationale.

La langue française s’est vouée de tout temps à la résistance aux mensonges et aux manipulations de ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, pensent pouvoir penser pour et à la place du peuple.

Car à la faiblesse d’un langage dispersé, correspond une pensée affaiblie prompte à s’enrôler derrière n’importe quel beau parleur.

« Jean-Luc Mélenchon devrait se battre pour que tous les enfants de ce pays maîtrisent une langue forte, qui porte avec précision et bienveillance leur pensée ».

Alain Bentolila

Plus d’un jeune français sur dix, après une dizaine d’années passées dans les murs de l’école de la République, se trouve dans une situation d’insécurité linguistique globale à l’oral comme à l’écrit.

Cette insécurité obscurcira durablement son horizon culturel et professionnel.

Pour tous ces jeunes gens et jeunes filles, la défaite de la langue c’est aussi la défaite de la pensée.

Et pourtant, s’il faut en croire M. Mélenchon, adoubé par quelques linguistes atterrés, unis dans un commun renoncement, tout va très bien, Mme la Marquise, tout va très bien ! Tout va très bien !

La langue française ne se serait jamais mieux portée, tous les jours un peu plus riche, tous les jours un peu plus diverse, tous les jours plus fleurie.

Les « pauvres du langage »

Les écarts à la norme n’existeraient pas, ils seraient les marques bienvenues d’une diversité identitaire ; l’illettrisme ne serait qu’une illusion portée par ceux qui veulent stigmatiser les plus fragiles ; et enfin, la langue française, par son conservatisme étroit, serait cruelle pour les plus fragiles et aujourd’hui injuste envers les femmes.

Ils feignent d’ignorer qu’une langue n’est en elle-même ni riche ni pauvre ; la force d’une langue se mesure au pouvoir d’argumentation et d’analyse qu’elle donne à chaque citoyen.

La richesse de notre langue ne se juge pas au nombre d’entrées nouvelles dans des dictionnaires qui, chaque année, se disputent la palme de la modernité et du jeunisme en rivalisant d’audace pour intégrer – trop précipitamment – des mots aussi nouveaux qu’éphémères.

Notre langue française, ce sont des hommes et des femmes qui entretiennent avec elle des relations de plus en plus inégales.

Ceux qui n’ont connu que promiscuité, banalité et indifférence pendant leur apprentissage, voient leur horizon de parole limité, leur vocabulaire réduit et leur organisation grammaticale brouillée.

Ce sont les « pauvres du langage », impuissants à défendre leurs points de vue, incapables de dénoncer la manipulation, sans défense contre l’arbitraire et l’injustice.

Au lieu de s’émerveiller devant une diversité qui cache fort mal des inégalités criantes, Jean-Luc Mélenchon devrait se battre pour que tous les enfants de ce pays maîtrisent une langue forte, qui porte avec précision et bienveillance leur pensée.

Ce n’est donc pas dans le foisonnement de particularismes langagiers, qui stigmatisent plus qu’ils ne distinguent que réside la clé d’une intégration harmonieuse, respectueuse de la diversité.

Tous ceux qui sont accueillis dans notre pays ont droit à une langue commune juste et précise car seule une maîtrise plus justement partagée de la langue française pourra permettre à tous les citoyens de ne considérer aucune différence comme infranchissable, aucune divergence comme inexplicable, aucune appartenance comme un ghetto identitaire.

Complaisance coupable

Pour que soit affirmée pacifiquement la richesse de sa diversité, l’identité nationale doit ainsi être portée par un engagement solennel de la République : « Nul, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa culture, ne sera privé de la force de la parole, nul ne sera privé de la capacité de comprendre. »

Pour relever le défi de la différence, la puissance de la langue française est en effet centrale.

Fondamentalement, l’identité nationale, c’est la conscience d’appartenir à une communauté rassemblant des appartenances diverses, mais dans laquelle chaque citoyen partage une volonté de dialogue grâce à une égale maîtrise, un égal respect, un égal amour de la même langue.

Nous avons depuis trop longtemps accepté avec une complaisance coupable que l’insécurité linguistique dont souffrent certains citoyens soit dissimulée sous le concept dangereux de « diversité linguistique ».

Chacun pouvant ainsi parler comme il l’entend, chacun pouvant écrire comme cela lui chante, peu importe la justesse et l’efficacité de son langage.

Nous devons, au contraire, à tous ceux que l’on accueille, d’où qu’ils viennent, le meilleur de notre langue.

Ce n’est donc pas dans le foisonnement de particularismes langagiers, qui stigmatisent plus qu’ils ne distinguent, que réside la promesse d’une identité nationale honorable et désirée.

Tous les citoyens dans ce pays auront droit à une langue commune juste, précise et… créative ; il est de notre devoir de la leur offrir, il sera de leur devoir de la chérir. ■

Par Alain Bentolila

ET AUSSI

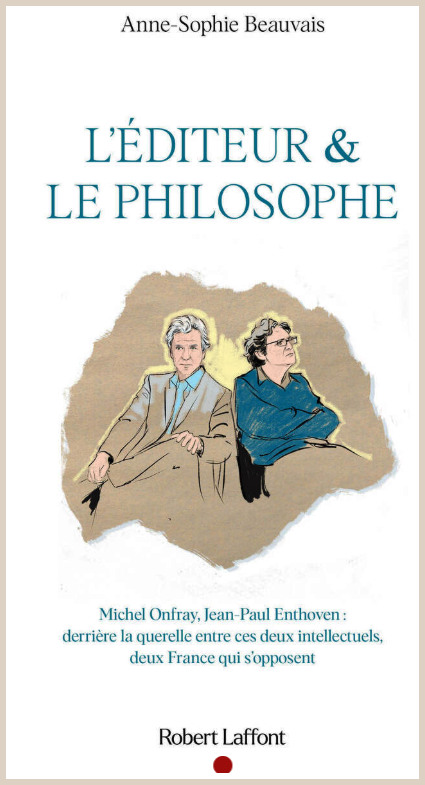

La fable de l’éditeur et du philosophe

Par Pascal Cauchy.

« D’un côté nous avons Michel Onfray, philosophe aux champs, qui nous fait visiter sa maison familiale au fin fond de la Normandie et, dans la bonne humeur, partage un plat de frites ; de l’autre, un bourgeois parisien qui sent la naphtaline nous reçoit ; il est l’ex-mari puis l’ex-beau-père (mais oui) de Carla Bruni, actuelle épouse de qui vous savez, et il est l’ami de Bernard-Henri Lévy qui apparaît furtivement. »

Sans doute le lecteur de Politique Magazine ne se portera pas d’emblée vers ce petit livre dont l’histoire semble bien légère et même futile. Pire, les personnages n’ont vraiment rien pour plaire. Et pourtant…

Le titre est celui d’une fable.

Sont en scène « un philosophe de plateau », comme on dit maintenant, Michel Onfray, et son éditeur, Jean-Paul Enthoven, mandarin de la maison Grasset et, désormais, vieux beau en robe de chambre.

Le lieu est presque trop convenu : Saint-Germain-des-Prés.

L’intrigue est celle d’un roman psychologique de quat’sous.

Ainsi une amitié brisée se transforme pour l’un en haine vaniteuse, pour l’autre en indifférence moqueuse.

Même Paul Bourget n’aurait pas imaginé une telle trame mélodramatique si pauvre.

Là-dessus, une jeune femme entreprend, non de réconcilier nos deux gens de lettres à l’équanimité perdue mais d’enquêter sur les ressorts de cette rupture germanopratine.

C’est là que le livre prend son envol et la fable sa substance.

D’un côté nous avons Michel Onfray, philosophe aux champs, qui nous fait visiter sa maison familiale au fin fond de la Normandie et, dans la bonne humeur, partage un plat de frites ; de l’autre, un bourgeois parisien qui sent la naphtaline nous reçoit ; il est l’ex-mari puis l’ex-beau-père (mais oui) de Carla Bruni, actuelle épouse de qui vous savez, et il est l’ami de Bernard-Henri Lévy qui apparaît furtivement.

Bref, Enthoven est, à lui seul, un beau pédigrée de la ville, phénomène rare.

Tout cela est un jeu de rôle, assurément.

Au fil des pages, nos héros malgré eux divorcent emmenant à leur suite deux mondes étrangers l’un à l’autre et même « deux France qui s’opposent ».

Ce n’est pas nouveau. De plus, tout le monde est de gauche, mais ce n’est pas – ou plus – la même, nous dit-on.

La sociologie du livre s’accroche à une évidence, ce couple dans l’inimitié incarne la France périphérique (naturellement pauvre) contre la France mondialisée (essentiellement riche), ce sont les « deux clans » de David Goodhart.

On peut penser que c’est un peu court. Mais allons plus loin.

À l’origine du psychodrame il y a un malentendu, comme souvent.

Autrefois Jean Cocteau voulut métamorphoser « Doudou », jeune rustique normand, en jeune premier, coqueluche du tout Paris. Il y réussit.

Cela donna au théâtre français, et au cinéma, de belles heures, de grands moments et des chefs-d’œuvre. L’ambition était à la hauteur du talent et du génie.

La maison Grasset eut aussi cette ambition pour Michel Onfray vers 2010.

Plus modestement, il s’agissait de fabriquer un Eddy Bellegueule (Edouard Louis à la ville, sauvé du « lupenprolétariat » (sic) picard – dixit le Nouvel Obs ! – par les éditions du Seuil) de la philosophie.

Mais voilà, Enthoven n’est pas Cocteau et Onfray n’est pas Jean Marais

. Et les temps avaient bien changé.

La fable prend fin, Pygmalion-Enthoven échoue à faire d’Onfray, qui se rebelle, sa Galatée.

Et la morale ? Quinze ans plus tard, Michel Onfray et Jean-Paul Enthoven ne sont même pas des gloires fanées, ils sont les zombies d’un monde obsolescent.

Les deux personnages ne sont pas antipathiques, mais ils n’existent pas, juste des avatars sur des cartes postales.

Le livre balaie du regard cette géographie affligeante.

La Normandie n’est qu’un bout de ligne de chemin de fer, reliée à des hôtels parisiens sans âmes. Le Covid s’invite dans le décor, déjà bien vide, de Saint-Germain-des-Prés.

Les mots ne sont plus que rancœurs et désillusions.

C’est le contraste de l’histoire qui donne toute sa force à cet affligeant récit.

Ce quartier de Paris fut riche de talents, autrefois ; des talents qui n’avaient rien à voir avec les tristes figures dessinées sur les murs de la station de métro éponyme.

Ce fut le quartier des Daudet, père et fils, celui de Charles Maurras (auteur Grasset) entre la rue du Dragon et la rue de Verneuil, avec le café de Flore pour centre. 1900 : Marcel Proust, Paul Claudel, Paul Morand, Jacques Chardonne fréquentaient la rue Saint-Guillaume.

C’était l’époque de la renommée de l’éditeur Fasquelle, rue de Grenelle, ancêtre de la maison Grasset. Apollinaire a son pigeonnier à deux pas.

Gallimard déménage dans le quartier en 1930 : Malraux, Gide, Drieu, Aragon (un voisin de la rue de Grenelle).

Moins loin dans le temps, relisons les gloires littéraires du quartier : Nimier, Kléber Haedens (auteur Grasset), Blondin, Fraigneau, Déon et Françoise Dorin. Montherlant habitait quai Voltaire, comme Blondin. L’Académie française est à quelques minutes à pieds.

Aujourd’hui, la statue de Dom Mabillon est le point d’arrivée du grand collecteur à touristes venus de Disneyland et de Roissy.

Il ne s’agit pas

ici de nostalgie ; le propos d’Anne Sophie-Beauvais ne va pas si loin, c’en est même presque dommage.

Ce livre nous montre un monde trop contemporain qui s’efface, sans regret, disons-le.

Il faut une plume de qualité pour décrire les crépuscules d’aujourd’hui, celle-là l’est assurément. ■

Par PASCAL CAUCHY

Anne-Sophie Beauvais, L’éditeur et le philosophe. Robert Laffont, 2025, 248 p., 20 €

Source et Publications: https://www.jesuisfrancais.blog/2025/06/30

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire