Notre raison d’être

Le Parti de la France a d’abord été une réaction politique et idéologique aux errements, aux abandons et aux trahisons du Front National, en 2009, deux ans avant que Marine Le Pen ne transforme le parti de son père en une espèce de conglomérat souverainisto-progressiste.

Ainsi, cela fait plus de 13 ans que le PdF défend les idées qui auraient dû rester celles de toute la droite nationale, un triple respect sur lequel notre civilisation s’est bâtie et se rebâtira : le respect du travail et des travailleurs, le respect de la famille et de la vie, le respect de la patrie et des héros qui ont fait la France.

Ces idées, qui ont l’air naturelles, sont pourtant foulées aux pieds par la gauche et les agents de l’anti-France, ce qui n’est pas surprenant, mais également par ce qui nous est présenté comme la droite et son extrême.

On ne trouve plus, aujourd’hui, de LR au RN, de cadres pour rappeler qu’aucune société saine ne peut se construire sur la banalisation de l’avortement, de la pornographie, de l’homosexualité, de la gestation pour autrui, de la PMA sans père ou sans mère, et de la toute-puissance du trio infernal oisiveté-malbouffe-divertissement.

Eh bien le Parti de la France, lui, depuis maintenant 13 ans, est en quelque sorte la boussole de la famille politique nationale.

C’est lui qui organise des manifestations contre l’immigration, qui envoie ses cadres et ses militants dans les manifestations pro-vie, qui organise chaque année un hommage à sainte Jeanne d’Arc, qui envoie des candidats aux élections ou qui appelle à soutenir les candidats les plus proches de nos idées ou en tout cas les candidats les moins nocifs à notre peuple et à notre patrie.

C’est parce que le Parti de la France martèle depuis 13 ans ce que la droite nationale a toujours martelé avant de devenir obsédée par la dédiabolisation, notamment par ses candidatures, ses meetings, ses communiqués et la diffusion de son matériel militant (affiches / tracts / autocollants), que les idées utiles à notre peuple et à notre patrie ne sont pas tombées dans l’oubli et qu’hier un candidat a pu s’en saisir, même si c’était assez imparfait, et notre but est de poursuivre ce patient travail d’imprégnation de nos idées parmi la population, mais aussi parmi les cadres du mouvement national pris dans son ensemble.

Par Bruno Hirout, secrétaire général du Parti de la France.

Reportage sur la Fête du cochon du PdF Bretagne !

VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=Mzv7ZO2ToKw&t=8s

Pour adhérez ou ré-adhérez

Nous comptons sur votre soutien afin de poursuivre notre nécessaire combat pour la sauvegarde de notre Identité et de nos valeurs de civilisation.

Le Parti de la France est la seule formation politique a mener ce combat, sans compromission ni reniement.

Mais sans ses adhérents, il n’est rien.

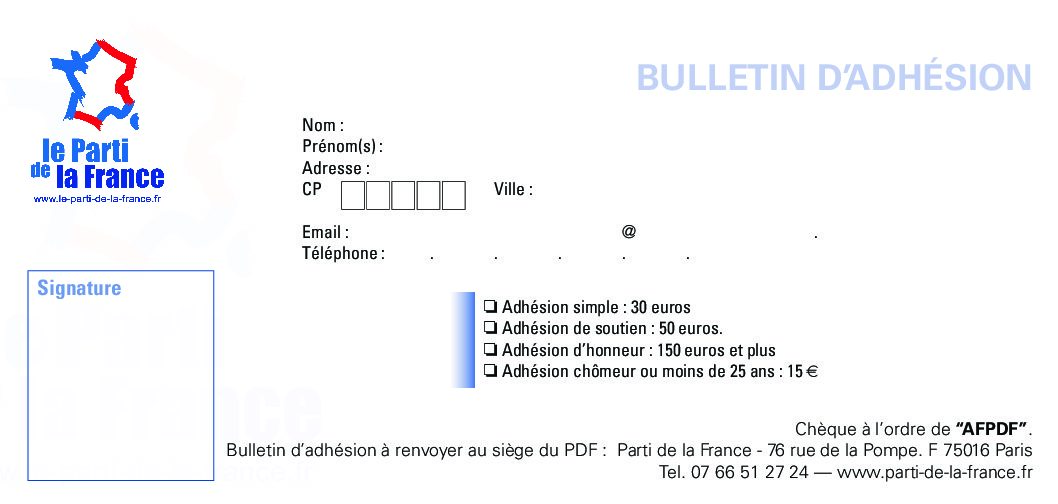

Adhésion simple : 30 euros

Adhésion de soutien : 50 euros.

Adhésion d’honneur : 150 euros et plus.

Adhésion chômeur ou jeune de moins de 25 ans : 15 euros.

- Adhésion en ligne par paiement sécurisé via ce LIEN.

- Par chèque à l’ordre de “AFPDF”, en remplissant le bulletin d’adhésion ci-dessous et en envoyant le tout au siège du Parti de la France, 76 rue de la Pompe, 75016 Paris.

- Par virement à l’ordre de “AFPDF” sur le compte iban:

LCL PARIS MADELEINE – FR70 3000 2004 3700 0044 6675 B82

Pour les virements n’oubliez pas de mettre votre nom et l’intitulé (ex : adhésion 2021 ou don)Les espèces donnent droit à un reçu fiscal jusqu’à 150 €.

Pour tout renseignement : 07 66 51 27 24

Bulletin d’adhésion

Télécharger en .pdf ou via l’image ci-dessous:

« Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent excéder 7.500 euros

Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »Loi du 11 mars 1988 : Article 11- alinéa premier et troisième alinéa

Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs

partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3.750 euros et d’un an d’emprisonnement.Premier alinéa de l’article 11-5 de la loi précitée